その昔、お役所地域だった公所地区(ぐぞちく)にあるのが、古くから鶴間の総鎮守として親しまれてきた「公所浅間神社(ぐぞせんげんじんじゃ)」。

今回は、宮司さんから伺った楽しいお話や未来への想いを交えながら、この神社の魅力をたっぷり紹介しましょう。

公所浅間神社ってどんな神社?

まずは知りたいことがいっぱい!「いつからあるの?」「どうしてここに?」「ご利益は?」つまり、ここはどんな神社なの?ってことから始めましょう。

富士山とつながる「浅間信仰」

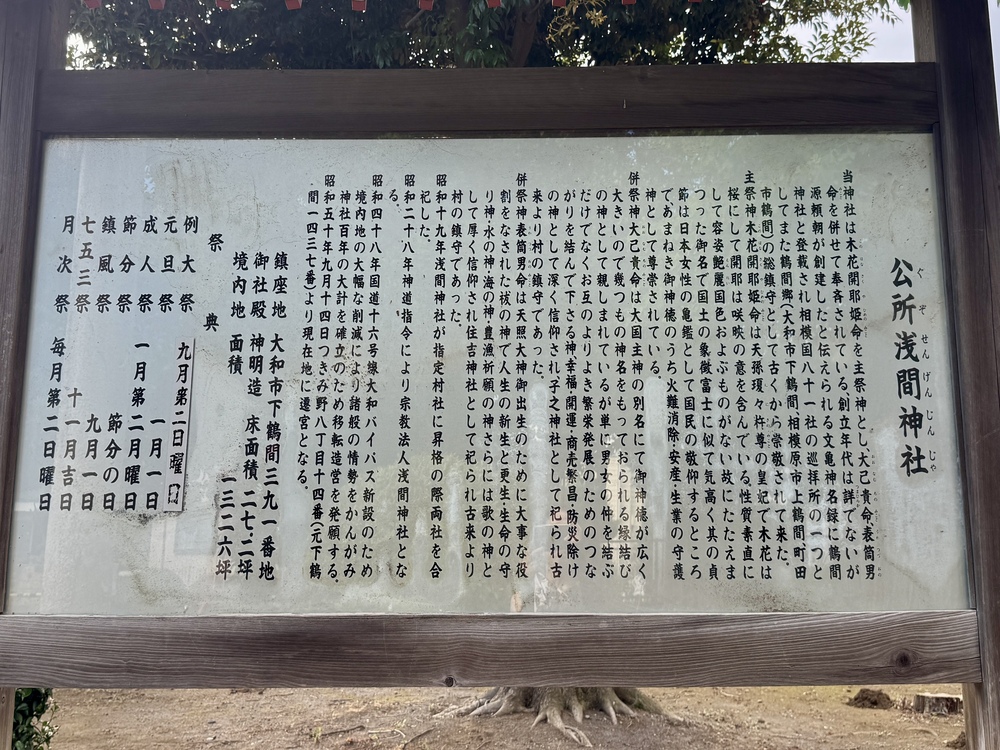

この神社は、全国各地にある「富士山を信仰の対象」とする「浅間神社」のひとつです。

主祭神は、木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)という美しい女神さま。

火の中で三人の子どもを産んだということで、「火の災難除け」「安産」「子宝」の神様として昔から大切にされています。この女神様、はかない美女なだけでなく、度胸も満点!

実は下鶴間にはもう一つ「相州下鶴間諏訪神社」があり、そちらは男の神様。つまり、ご近所に男女の神様がそろってるってこと?なんかバランスいい感じ、と思うのは私だけでしょうか?

さて、浅間信仰は富士山をおそれ敬う人々が、富士山を神さまの宿る場所と考えたことから始まった民間信仰と言われています。

江戸時代になると、富士講という富士登拝する仲間が集まる民間信仰が大流行。富士山登山や信仰することで、現実の生活も幸福になり利益を得られるという、なんとも魅力的な信仰だったみたい。

そんな時代の流れもあってか、すでにこの地にあった鶴間神社と浅間信仰、富士講などが融合して浅間神社となったのではという説も。なんだか、納得って感じがしますね。

地域に愛される守り神として

古くからといわれても、いつからここに神社があったの?

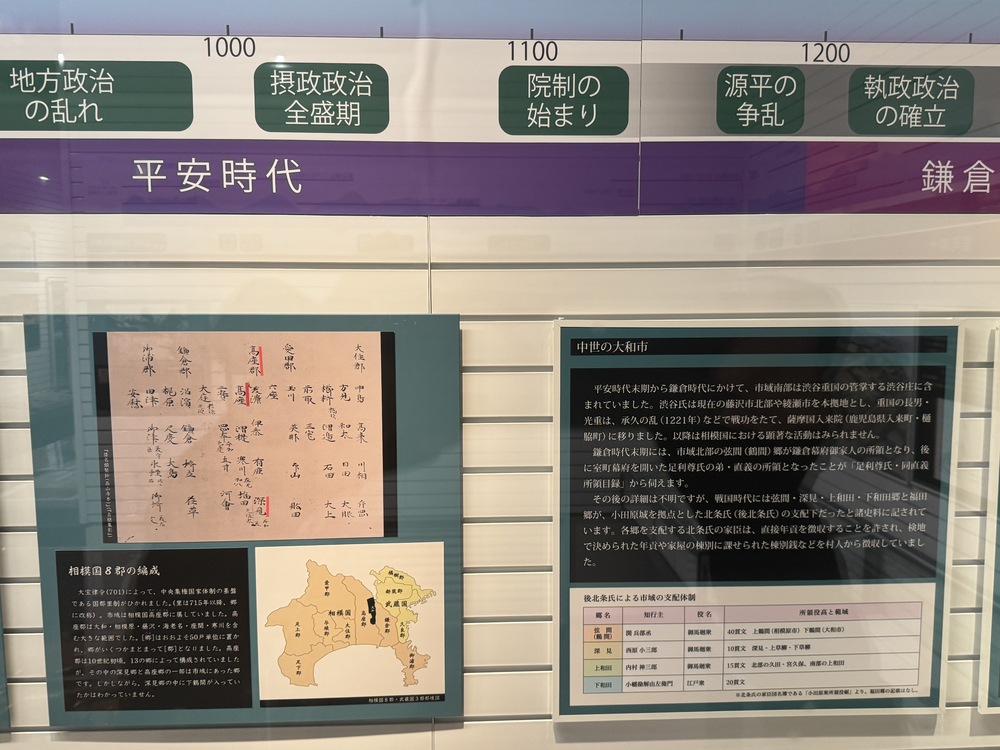

あまりさだかではないのですが、平安時代の終わりごろには、この地域の人々から信仰を集めていたようです。

その昔は「鶴間神社」の名前で相模国八十一社の一つに数えられ、鶴間郷の総鎮守としておまつりされていました。当時の神様はまた別の神様だったようですが……。

いずれにしても昔から、この神社はこのあたりの守り神として親しまれてきたのです。

そして、その創建に関わったのが、かの有名な「源頼朝」っていう説も。

そんなワクワク伝説は次の章で……。

源頼朝と義経、ふたりの伝説が残る場所

前章でちらっと出てきた「源頼朝」。そして弟の「源義経」。歴史ファンにも大人気の兄弟とこの神社、ちょっとしたつながりがあるようです。少し、気になりますね。

頼朝が創建した神社と義経にまつわる伝承

頼朝が「石橋山の戦い」で敗れたあと、関東をめざして逃れる途中、鶴が舞う様子を見てこの地を「鶴舞の里」と名付けたとか。また、この神社の創建にも関わったという伝承もあるんです。ちょっとワクワクしますね。

弟の義経に関しては、兄の不興を買って鎌倉へ帰れなくなったことは有名なのですが、その時この神社で休憩していたというお話も。そして絶望の中、兄へのお土産だった財宝を境内に埋めたとか……?

こうした伝承や伝説は、史実としての確証は少ないものの、地域の人たちに大切に語り継がれてきました。歴史ロマンを感じますね。

ところで、今の神社の場所は以前あった場所から移転しているので、掘っても何もないことは確実だそうです、念のため。

みんなのために神社が移転した

さて、今とは違う場所に神社があったってどういうこと?

神社が「移転」するって、かなり大変なことじゃないの?

ここでは、公所浅間神社が今の場所に移ることになった理由を見ていきましょう。

道路工事で神社の境内が?

この神社は50年前まで、今の場所から少し離れた場所にありました。なぜ移転したのかといえば、国道16号線大和バイパス新設計画が持ち上がったことによります。

物流や産業にとって非常に重要な国道16号線。その整備の過程で、境内のかなりの面積が新道路の予定地と重なってしまったとのこと。

多くの人に役立つこと、そして未来へこの神社を存続させるためにも、現在の場所へと引っ越すことになったんですね。

いろいろあったけど今も居心地のいい神社

神社が引っ越すとなると、それはもう大事業です。大切な神さまを安心してお迎えできるように、みんなの手で今の場所が整えられました。

現在の境内には、移転の経緯を記した石碑もあります。「なぜ」を伝えることで神社の歴史をちゃんと残すのは大切ですよね。

神様も地域の人にも大きな決断になったこの移転。実は山から平地に移ったことで、地域の人が訪れやすくなったといういい点もあるのがうれしいですね。

小さな子どもを連れた近所のパパやママが、お散歩がてら境内を訪れる姿も日常の風景。きっと神様も喜んでいることでしょう。

公所浅間神社の未来をつむぐ宮司さんの想い

歴史ある神社を守りながら、新しい伝え方を模索する宮司さん。

その姿には、やさしさと、時代を見据えたあたらしい風が感じられました。

気さくな宮司さんが教えてくれた神社の物語

今回は神社の宮司さんといろいろお話できたのも楽しい経験でした。とても気さくでお話もおもしろいんです。気がつけば1時間以上もお話を聞かせていただきました。

頼朝や義経にまつわるお話、神社の移転について、そして地域の人のエピソード……。

伝説や歴史だけではなく、この場所で起きたリアルな話もたくさん聞けて、とても心に残りました。

神社の未来をつなぐ動画発信というチャレンジ

印象的だったのは、YouTubeの話になったとき。

「これからの人にもちゃんと分かるように伝えたいから、動画で神社の行事を残しているんですよ」と、語ってくれたことです。

口伝では伝わり切らなかったり、細かい部分が分からなくなったりすることはよくあります。今までのやり方に固執せず、『新しい方法で伝統を伝えていく』姿勢に感動しました。

神社が、これからも地域の人とつながる「生きた場所」であり続けるために、こんなに前向きな気持ちで取り組んでいるってステキですよね。

9月の例大祭は遷座50周年の節目の年ということで、イベントも盛りだくさん。今からステキな動画にも期待大です!

歴史と暮らしが交差する大切な場所

伝説と現在が出会い未来へ続く場所、それが公所浅間神社です。

伝説や地域の人々の願いを未来へつなぎつつ、この地の守り神として鎮座しています。

そうそう、神奈川県の中でもこの地域は子どもの数が増えているんだそうです。これは木花開耶姫命のご利益かも?子宝祈願を考えているご夫婦にもおススメの神社です!

この神社に流れる静かで居心地のいい空間を、ぜひ一度訪れて体感してみてください。

公所浅間神社

住所:神奈川県大和市下鶴間391

アクセス:東急田園都市線「つきみ野駅」から徒歩約12分

大和市コミュニティバス「のろっと」号「上村」下車約3分

TEL:046-275-2409

<参拝>24時間

<御祈祷>毎月第二日曜日月次祭後は予約不要(受付時間:9:00-15:30)

平日および月次祭以外の日を希望の場合は予約が必要

駐車場:車は神社の許可を得て駐車しましょう

※イベント時は駐車できない場合もあるので、必ず神社に確認してください